「教員でも副業をしてみたい。でも、法律に違反してしまわないか、職場に迷惑をかけないかと心配……」

そう感じたことはありませんか?

この記事では、教員が副業を行う上で押さえておくべき制度やルールを、初めての方にもわかりやすくご紹介します。

教員の副業は“違法”ではありません

公立学校の教員でも、(すべてではないが)副業は、制度上”可能”です。

教員は、公務員ですので、原則は地方公務員法に従います。

まずは、地方公務員法の内容からみていきましょう。

地方公務員法では、兼業・副業は「原則禁止」

地方公務員法では、兼業・副業について、以下のように定められています。

出典:https://laws.e-gov.go.jp/law/325AC0000000261#Mp-Ch_3-Se_6

要約すると、

「原則禁止。任命権者の許可を得た場合のみ可」

任命権者とは、学校長と教育委員会のこと。

つまり「副業や兼業は、学校長と教育委員会に申請をして、許可を得なければ認められない」という仕組みになっています(許可なく副業や兼業を行えば、それは「違法」です)

あれ?じゃあ、だめなんじゃん、と思われたかもしれませんが、

一方で、教員については、地方公務員法の他に「教育公務員特例法」という特定的な法律が定められており、

教員の教育に関する兼業については、制限を緩和する内容が明記されています。

教員の教育に関する兼業制限を緩和する「教育公務員特例法 第17条」

地方公務員法第38条(兼業制限)をベースとしつつ、教育職員に特化して運用されるのが「教育公務員特例法第17条」です。

出典:https://laws.e-gov.go.jp/law/324AC0000000001

なぜこのような制度になっているのでしょうか。

地方公務員法の観点:中立性・公正性と職務専念義務、不適切な利益享受の防止

地方公務員法では、以下の観点から、教員の副業・兼業が「原則禁止」となっています。

1. 公務の中立性・公正性の確保

地方公務員法では、公務員は住民全体の奉仕者であり、特定の個人・団体の利益のために働いてはならないとされています。そのため副業・兼業は、私的な利益を目的とするものであり、公務の中立性や信頼性を損なうリスクがあると見なされています。

2. 職務専念義務の担保

地方公務員法第35条には「職務に専念する義務」があり、特に勤務時間中においては本務に専念することが強く求められています。「副業の影響で本務に支障が出た」ということになれば、勤務時間外の副業であっても職務専念義務の妨げになります。

これは、教員のように多忙で責任の重い職種において特に強く意識されています。

3. 不適切な利益享受の防止(利益相反)

営利企業等に関わることで、業務上得た情報や地位を利用して不当に利益を得る、あるいは公務の公正な遂行が損なわれることを避けるため、副業・兼業が制限されます。

たとえば、学校に関わる業者と教員が利害関係を持つような場合などが想定されます。

上記3つの観点から、公務員の副業・兼業は「原則禁止。任命権者の許可を得た場合のみ許可」となっています。

一定の条件さえ満たしていれば、教員の副業や兼業は、柔軟に許可されてしかるべき

一方で、教員については、前述の通り、地方公務員法の他に「教育公務員特例法」という特定的な法律が定められており、教育に関する兼業・副業については、地方公務員法で定められた内容よりも制限を緩和する内容が明記されています。

教育に関する兼業については、行政職員向けに定められている兼業許可基準による判断が成されないとも書かれており、本来は強く兼業が制限される立場である公務員でありながら、教育に関する兼業であれば柔軟に許可しよう、という意図があると理解できます。

重要なポイントをまとめると、以下のとおりです。

・一般的な行政職員は許可を得られれば兼業ができる

・教育公務員は教育に関する兼業であれば許可を得やすい

・教育委員会など任命権者の許可が必要(書面での申請が一般的)

以下の要素が判断材料となる

1. 教育活動に支障がないか(職務専念義務)

2. 公務の中立性や信頼を損なわないか

3. 利益相反が生じないか

4. 生徒や保護者、地域社会に悪影響を与えないか

※ただし教育による兼業か、それ以外の兼業かによって判断の基準がわかれる

以上の条件さえ満たしていれば、教員の副業や兼業は柔軟に許可されてしかるべきものであり、

教員の副業は「“違法”ではない」といえるのです。

「教育公務員特例法 第17条」の解釈と実際の運用

しかし、現在の制度では、自治体ごとの曖昧な「禁止前提」運用が多く、「やらないほうが安全」と保守的な運用を行う自治体があることも事実です。

また昨今、様々な自治体で、行政職員の兼業に関する規定変更の動きが活発になっていますが、その規定変更は、同じ公務員だとしても、教員に同じように適用されるわけではありません。

これは行政職員と教育公務員とで、任命権者(採用の主体)が異なることに起因します。

教員は、教育委員会に属するとみなされ、任命権者も教育委員会の教育長になります。そのため、その教員を採用している主体である教育委員会が規定の変更を行わない限り、許可基準が柔軟になることはありません。

そして、教員の兼業許可に関する基準が柔軟になったという事例は、2025年7月現在ではまだないのが実情です。

上記の解釈については、以下の書籍でも詳しく解説しています。ぜひご覧ください。

許可申請をスムーズに通すために

繰り返しになりますが、現在の制度では、自治体ごとの曖昧な「禁止前提」運用が多く、「やらないほうが安全」と保守的な運用を行う自治体があることも事実です。

そこでここからは、実際に兼業や副業を検討する方向けに「許可申請を通すためのポイント」や「申請フォーマット」について、ご紹介します。

許可申請を通すためのポイント:誠実な対話と準備

副業の申請をする際、まず大切なのは誠実な対話と準備です。

具体的には、以下のポイントを準備しておきましょう。

・校長や管理職への事前相談を行い、理解を得ておく

・副業の内容を具体的に書面で整理し、本務に悪影響がないことを示す

・勤務時間外の活動であること、業務に支障を来さないことを明記する

許可申請のフォーマット

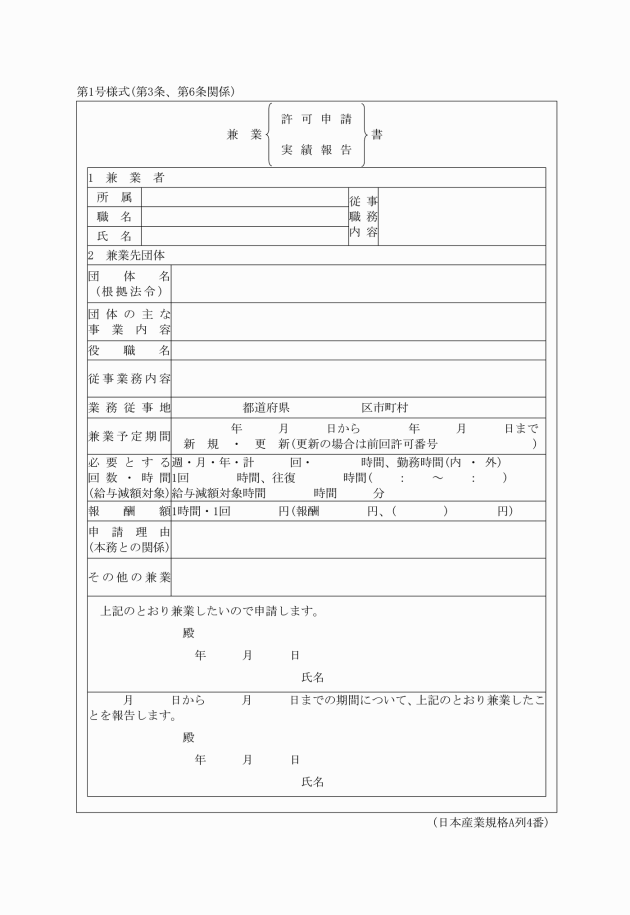

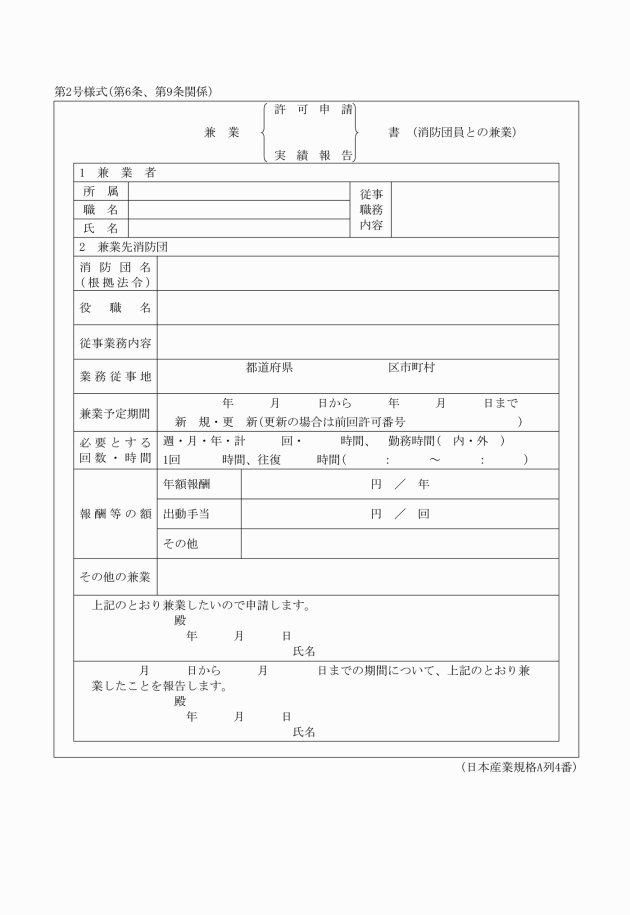

「職員の兼業許可等に関する事務取扱規程」より、申請フォーマットをご紹介します。

とはいえ、下記はあくまで参考です。

具体的なフォーマットは、各自治体で用意されていますので、職員用の申請システムなどから調べる、または管理職に問い合わせるようにしてください。

第1号様式(第3条、第6条関係)

第2号様式(第6条、第9条関係)

参考リンク:https://www.spt.metro.tokyo.lg.jp/kyoiku/static/reiki_int/reiki_honbun/g170RG00001953.html

許可されやすい活動、されにくい活動

「教育に関する兼業であれば、柔軟に許可されるべき」とする教育公務員特例法 第17条ですが、どんな内容であれば「教育による兼業」とみなされやすいのでしょうか。

あくまでも参考になりますが、以下のような活動には許可が出やすい傾向があります。

皆さんの「やってみたい」という気持ちを大切に、一歩を踏み出すための参考にしていただければと思います。

許可されやすい副業・兼業

・大学や専門学校の非常勤講師としての勤務

・教育書の執筆や講演活動

・NPOなど非営利団体での社会貢献活動

許可されにくい副業・兼業

・営利企業への継続的な勤務

・個人事業主としてのビジネス起業

・営利企業の役員への就任

許可が不要な副業・兼業

・一般的な資産運用(株式・投資信託など)

・不動産経営(一定規模以下)

以下のような活動については、本来許可申請が不要なものの、自治体によって許可申請を要する場合があります。

自治体や教育委員会により基準が異なるため、事前の確認が大切です。

・講演や寄稿など、継続的ではない単発の活動による報酬受け取り

おわりに:「副業できる教師」を増やしたい——そのために

特定非営利活動法人 越境先生では、副業や兼業だけでなく、広く「越境」によって生まれた好事例を一つでも多く可視化し、仕組みとして後押しすることをミッションとして活動しています。

「学校の外の経験が、教育に還元される」

そんな当たり前を、現場でも社会でも広げていくために、私たちは活動を続けています。

この取り組みに共感いただけたら…

越境先生では、こうした取り組みを支えてくださる寄付パートナーを募集しています。

月1,000円から、教育の未来を変えるチャレンジに参加いただけます。

先生が変われば、学校が変わる。学校が変われば、社会が変わる。

一緒に社会を変えてみませんか?

コメント

コメント一覧 (1件)

[…] 越境先生 教員の副業は合法?制度の仕組みと許可申請のポイント […]