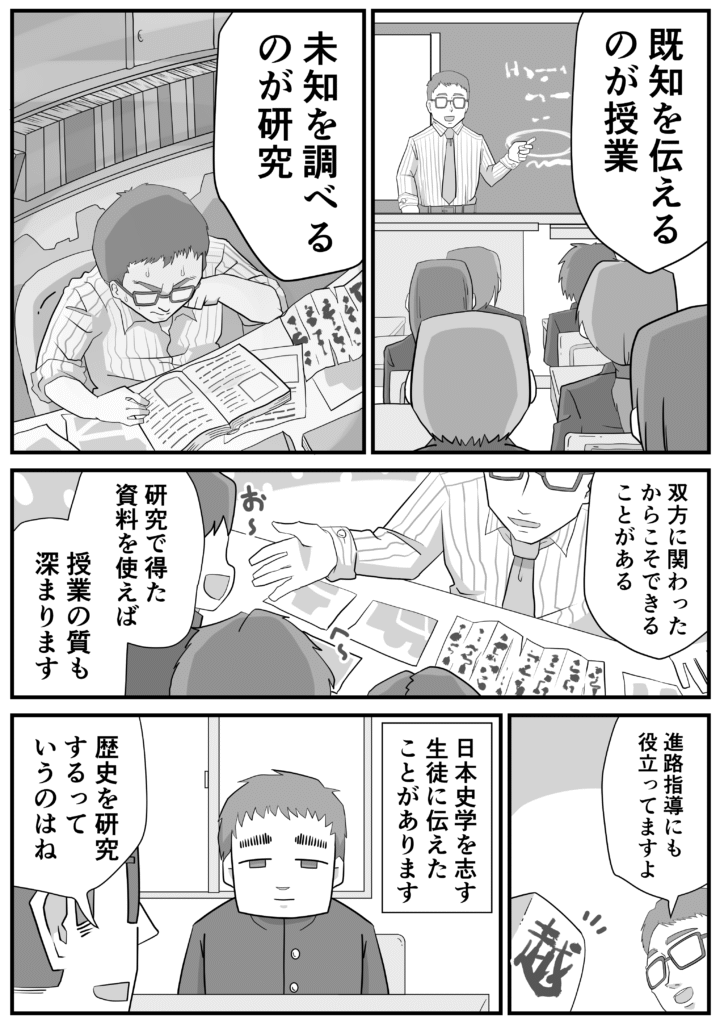

— 授業はこれまで明らかにされていることを伝えるのに対して、研究はわからないことを調べて、まとめる作業です。

授業以上に自分の経験を直接活かせる実感がありましたし、授業とはまた違った面白みがありました。

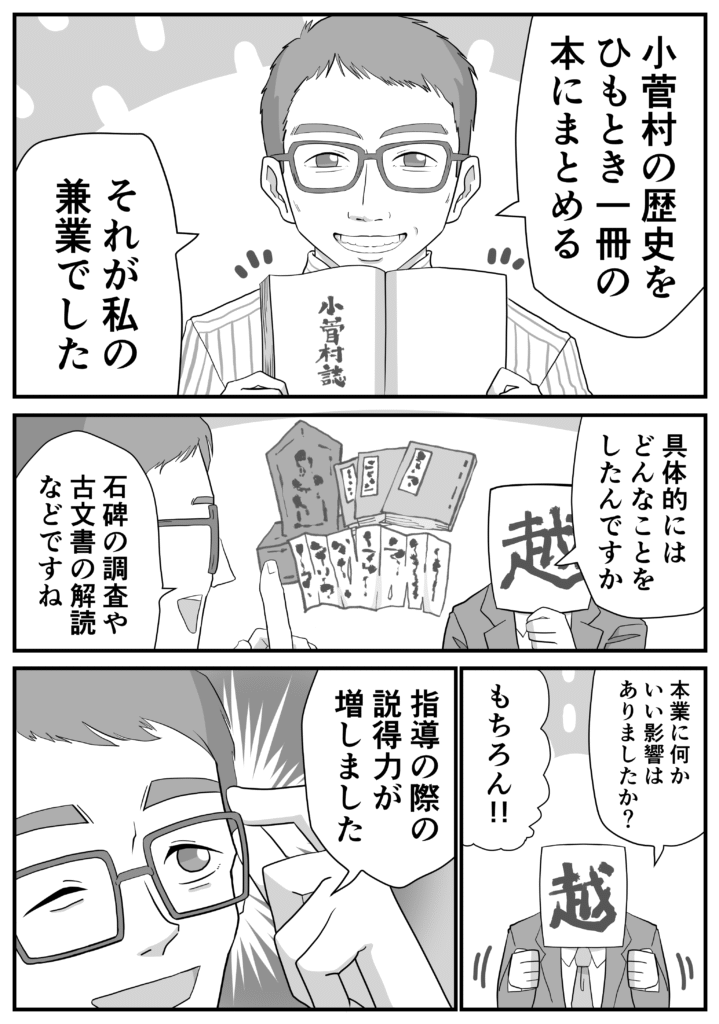

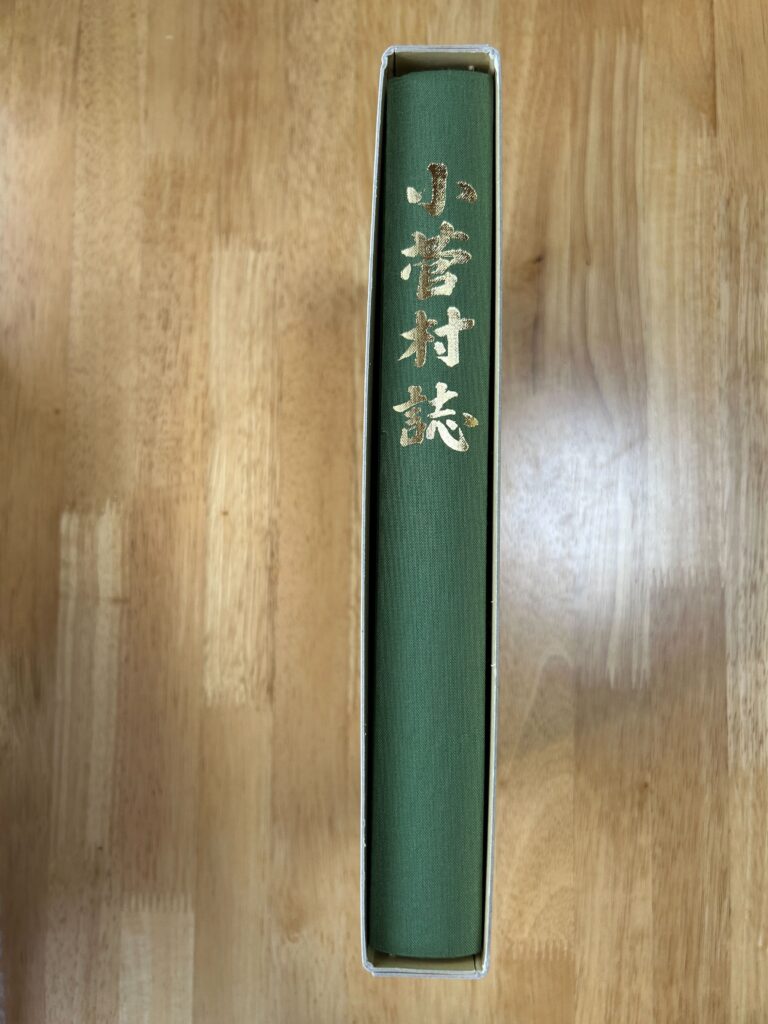

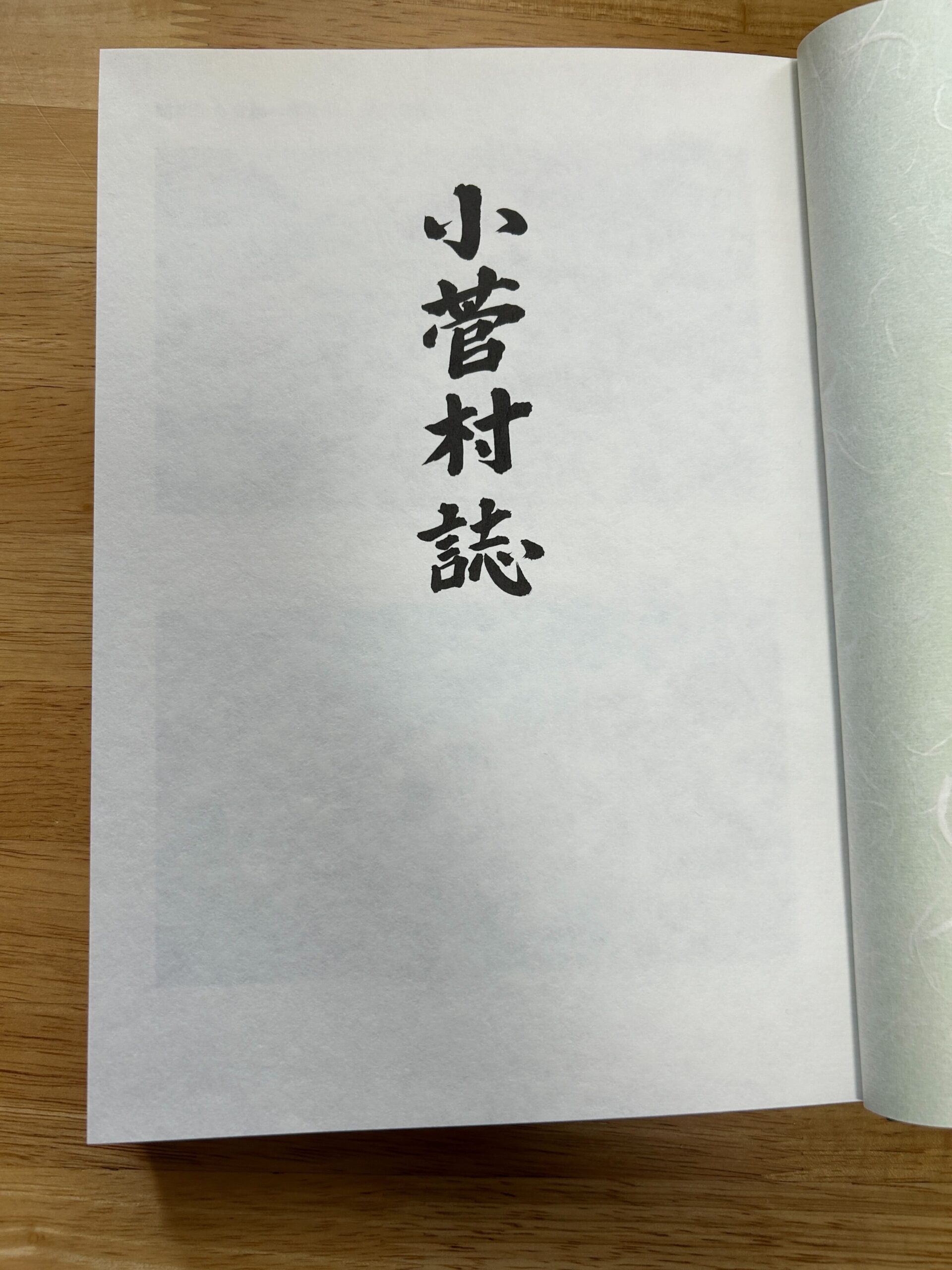

そう語ってくれたのは、高校教師として日々授業に向き合いながら、山梨県北都留郡小菅村(こすげむら)の歴史をひもとき、一冊の本の出版に携わった坂本先生。

授業では得られない「新しい知」を求めて越境した体験は、どのように先生自身や生徒に影響を与えたのでしょうか。

東京都立高校の教員(地歴科)。大学・大学院修士課程で日本史学を専攻。2019年度から2023年度にかけて小菅村誌編纂委員に参画。

きっかけは、恩師からの依頼。古文書や石碑を解析し、地域の歴史をひもとく

坂本先生が取り組んだのは、小菅村の歴史にまつわる古文書や石碑の解析、本の執筆サポートでした。

坂本先生:私が関わったのは、小菅村の歴史をひもとき、一冊の本にするプロジェクトです。小菅村は、山梨と東京の県境にある小さな村で、私は月に一度現地を訪れ、村の石碑を調べたり、古文書を整理・活字化したりするなどの作業に携わりました。

『小菅村誌』は、こちらから購入いただけます。

小菅村 ホームページ:http://www.vill.kosuge.yamanashi.jp/pickup/villagehistory.html

坂本先生:きっかけは、私が高校生の時の日本史の先生に誘われたことです。その先生に教育実習も担当してもらっていたこともあり、卒業後も交流が続いていました。

連絡をいただいたときは驚きましたが、嬉しかったですね。

授業はこれまで明らかにされていることを伝えるのに対して、研究ではわからないことを調べて、新しい知識を得て、まとめる作業です。

大学時代の研究ともつながり、授業以上に自分の経験を直接活かせる実感がありましたし、授業とはまた違った面白みがありました。

越境で広がる視野。生徒に伝わる「リアリティ」

坂本先生は、兼業が本業にも良い影響を与えたと感じているそうです。

坂本先生:たとえば、以下の写真は「庚申塔(こうしんとう)」という石碑です。

庚申塔は、「庚申待(こうしんまち)」という行事に関連する石碑です。

庚申信仰では、人の体内にいる三尸(さんし)の虫が、庚申の日(60日に1回)の夜に体内から抜け出して天帝にその人の悪さを伝えると信じられてしました。

寿命が縮められてしまう恐れがあったので、庚申の日の夜は人々が集まって寝ないで一晩中食事をしたり、お酒を飲んだりしていました。これが庚申待です。

庚申の”申”は、さるを意味しますので、この庚申塔の下に三猿(左から聞かざる、見ざる、言わざる)が彫られています。

こういったことを、口で説明するだけでなく、実際の写真を見せることで授業の深みが増しますよね。

庚申塔は各地に残っていますし、江戸時代を身近に感じてもらえる良い題材になったと思います。

他にも、進路指導の際なども、説得力が増した面があると思います。

高校を卒業後、大学で日本史学専攻を志す生徒に対して、

歴史を研究するというのは、単によりたくさんのことを覚えるのではなく『まだ誰も知らないことを探しに行く』こと。

という話をするのですが、これも自分の複業経験を交えて話せるので説得力が増しますよね。

こうした具体的な体験が、進路選択に迷う生徒の背中を押せているといいなと思います。

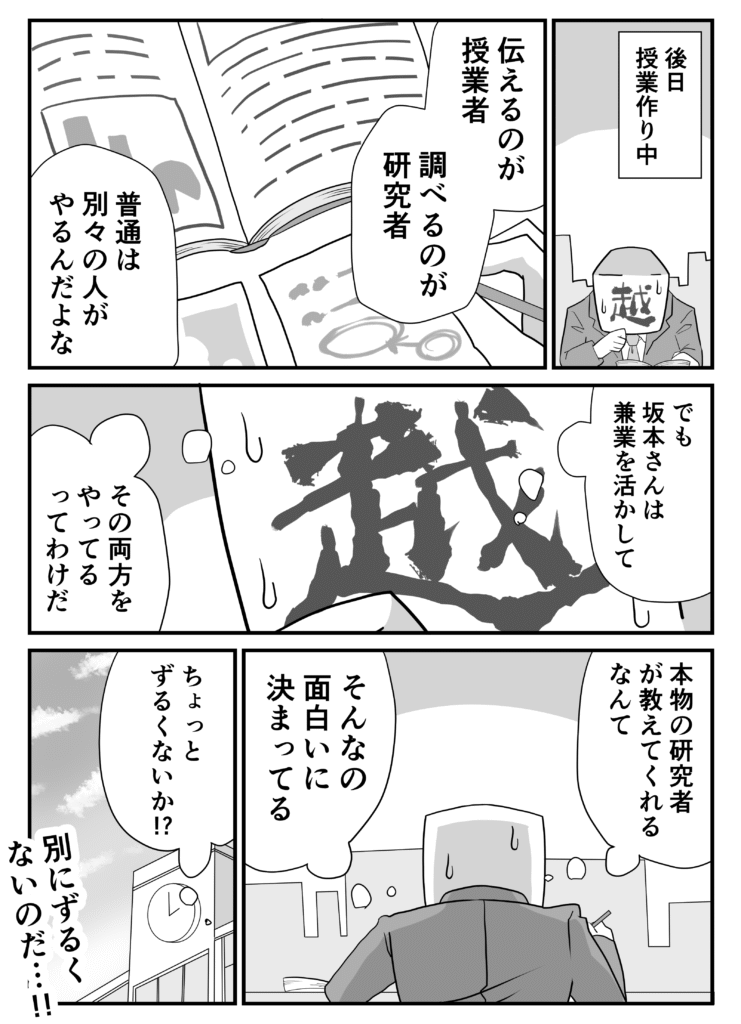

教員の兼業は、授業の外で学び直すこと。越境が授業を豊かにする

— 先生以外の仕事をしたことがない私にとって、この経験は視野を広げるものでしたし、スキルを活かせる場がある喜びも感じました。

そうも語ってくれた坂本先生。

私たち越境先生も「教員の複業」は、単なる副収入ではなく、

本業に還元される経験資産

だと捉えています。

坂本先生のように、外の世界に触れることで教育にリアリティをもたらす事例は、今後さらに広がっていくでしょう。

学校と社会との垣根を越え、生きた学びを実践したいと考える先生を私たちは応援しています。

「学校と社会との見えない壁を越える先生」を増やしたい——そのために

特定非営利活動法人 越境先生では、複業や兼業だけでなく、広く「越境」によって生まれた好事例を一つでも多く可視化し、仕組みとして後押しすることをミッションとして活動しています。

「学校の外の経験が、教育に還元される」

そんな当たり前を、現場でも社会でも広げていくために、私たちは活動を続けています。

この取り組みに共感いただけたら…

越境先生では、こうした取り組みを支えてくださる寄付パートナーを募集しています。

月1,000円から、教育の未来を変えるチャレンジに参加いただけます。

先生が変われば、学校が変わる。学校が変われば、社会が変わる。

一緒に社会を変えてみませんか?